为积极响应国家乡村振兴战略及“三下乡”社会实践号召,天津城建大学能源与安全工程学院充分依托第六埠村“红色教育+绿色生态”发展模式,发挥专业优势,服务乡村实际需求。近日,师生一行赴天津市西青区辛口镇第六埠村,以“科技赋能乡村·劳动践行担当”为主题开展社会实践活动。师生们走进红色教育基地、深入智慧农业大棚,在理论与实践的结合中感悟乡村振兴的活力,用专业知识助力绿色发展。

活动伊始,全体师生在村中“重走长征路”起点开展思政动员活动。在老师的带领下,同学们有序驻足于“向险而行——争当防汛‘战斗员’”“守好家园——织密防汛‘安全网’”等主题展板前,透过泛黄的历史照片与详实的文字记载,深入了解村庄在生态保护、防汛救灾等方面的奋斗历程。生动鲜活的红色村史,让师生们在沉浸式学习中汲取奋进力量,为当天的实践活动锚定“服务乡村、科技兴农”的初心使命。

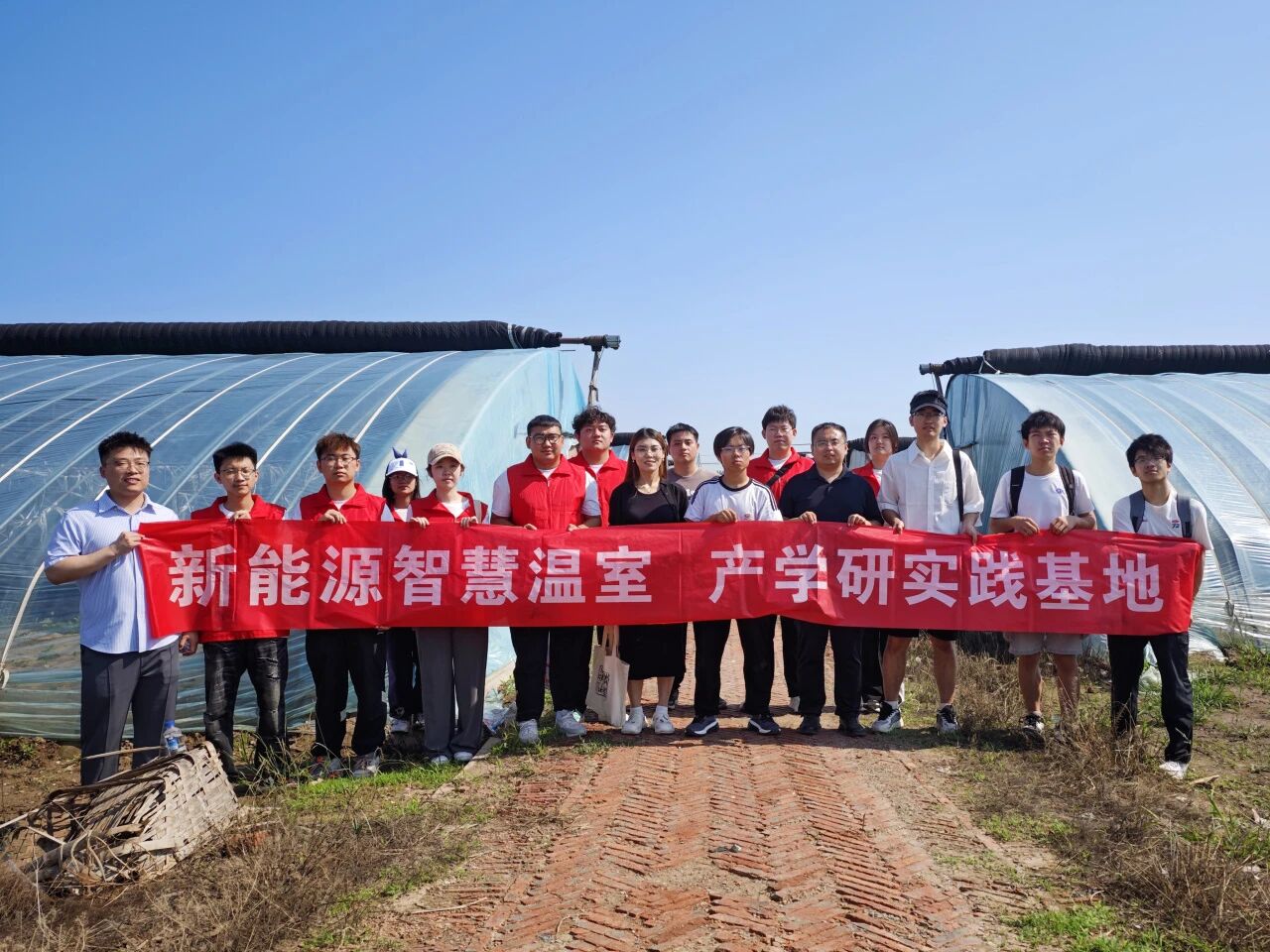

温室大棚外,专业课教师王冬计根据乡村实际需求,结合“智慧温室技术图解”海报,深入浅出地讲解了清洁能源在乡村的应用场景——从秸秆等生物质资源转化为清洁能源的技术细节,到智慧温室的环境监测、吹泡除臭等技术要点,将专业理论与乡村实践紧密结合,让抽象的专业知识在田间地头“活”起来,让同学们对乡村科技有了更直观地认识。

理论学习后,师生们走进第六埠村智慧农业大棚。在技术人员指导下,师生仔细观察茄子、黄瓜等作物的生长状态,实地了解智慧温室的种植管理模式。随后深入温室能源控制室,重点参观了生物质采暖炉,将专业知识与农业生产场景切实结合起来,加深了对专业在实际应用中的理解。学生们分组轮换,积极参与能源设备维护、农业劳作等实践任务,在动手操作中深化对专业知识的理解,以实际行动践行劳动担当。

韩蕊阳:在“重走长征路”起点,我看到了防汛救灾的老照片和奋斗故事,那些“向险而行”的身影,让我真切读懂了“担当”二字在乡村振兴中的重量,也更明白我们青年该有的底色。在温室大棚外,王冬计老师的“智汇讲堂”像一把钥匙,打开了专业知识与乡村需求的连接。当秸秆转化清洁能源的技术细节、智慧温室里环境监测的原理从课本上的铅字,变成能改善老乡生活的实际方案;当“吹泡除臭”这样的专业术语,与大棚里的作物生长、农户的日常劳作紧紧相连,那些曾觉得抽象的理论突然有了温度。走进大棚,看着生物质采暖炉运转,观察茄子藤蔓在科技助力下舒展,我突然懂了“学以致用”的深意。这次实践让我明白,乡村振兴不是口号,而是需要我们用专业本领、用踏实劳动去践行的承诺。未来,我将带着这份在土地上生长出的感悟,让青春力量真正扎根在乡村的土地上。

李忠楠:本次实践,王老师介绍了生物质供暖技术:燃料源于秋收后的秸秆,燃烧热量通过地下管网输送至各大棚土壤,保障适宜温度。棚顶铜色热管可吸收土壤多余水汽,经顶部蒸发后,凝结水滴用于灌溉。正午时,棚顶喷头喷出细密水珠,使棚内温度稳定在26℃左右,显著低于室外。堆肥区的“泡泡机”能有效处理农家肥,减少异味。我们有幸进入其中一个大棚近距离感受有机蔬菜的魅力。这场实践教会我的,不是某个公式或设备,而是重新认识了“能源”和“土地”的关系。以往认为能源技术高深,如今发现它存在于需保温的土壤、待生长的果蔬及农民的期盼中。作为能源学院的学生,我深刻体会到:我们的专业不该只在实验室里“纸上谈兵”,而是要走到土地里,去听土地需要什么,去看农民盼望什么——因为最好的能源技术,从来都不是实验室里的“杰作”,而是土地和人共同写就的“故事”。

此次实践活动,不仅让能源学子们在乡村一线践行了专业担当,更以实际行动为乡村绿色发展注入了青春动能。未来,学院将持续依托专业优势,架起高校与乡村间的桥梁,积极投身于科技赋能乡村振兴的实践中,为推动乡村绿色发展筑牢坚实根基,让青春的智慧与担当持续赋能更多乡村的发展,为构建绿色宜居的美丽乡村贡献源源不断的力量!